Cinta yang Sama-sama Ada, Tapi Memilih Diam

Ada jenis cinta yang tidak berisik. Tidak menuntut, tidak memaksa, hanya tinggal—diam-diam—di dalam hati.

Bagaimana rasanya mencintai seseorang, tapi perasaan itu disimpan terlalu rapi? Bukan karena tidak berani, melainkan karena terlalu banyak batas yang ingin dijaga. Terlalu banyak peran yang tidak ingin dilukai. Entah kenapa, cerita seperti ini selalu terasa dekat.

Mungkin karena kita pernah berada di posisi itu. Pernah memilih diam demi terlihat baik-baik saja.

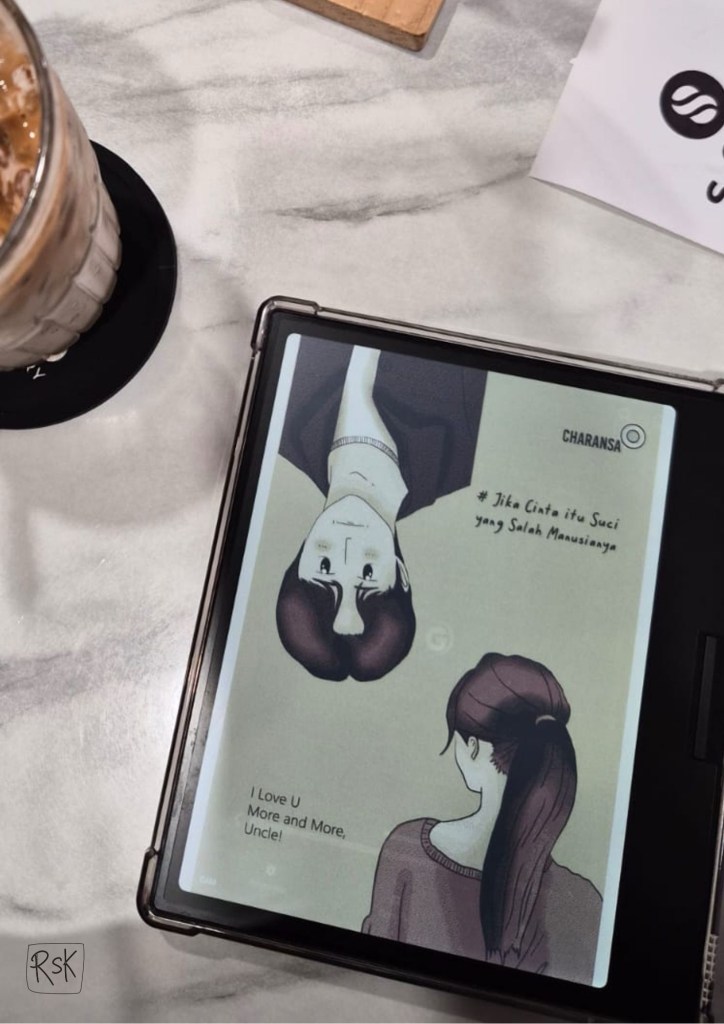

Itulah yang kurasakan saat membaca Jika Cinta Itu Suci, yang Salah Manusianya—sebuah cerita yang pelan, tidak terburu-buru, dan tanpa sadar mengajak kembali ke sudut hati yang jarang disentuh.

Bisa jadi karena di dunia nyata, jarang sekali cinta diberi ruang untuk jujur. Atau mungkin karena aku memang masih bagian dari tim happy ending yang diam-diam berharap semuanya bisa berakhir baik.

Novel ini cukup memuaskan sisi imajinasiku itu.

Diana dan Dio, Kedekatan yang Terlihat Biasa

Diana dan Dio adalah teman sekelas semasa SMA. Kedekatan mereka terasa natural—tidak berisik, tidak berlebihan, tapi hangat. Hubungan yang dari luar tampak sederhana, seperti dua orang yang nyaman berada di ruang yang sama.

Sampai satu fakta muncul dan mengubah segalanya: mereka ternyata memiliki ikatan keluarga. Dalam silsilah, Dio adalah om-nya Diana. Sejak saat itu, Diana memanggil Dio dengan satu kata yang terdengar sederhana, tapi berat maknanya: om.

Ketika Perasaan Kalah oleh Peran

Waktu berlalu. Mereka terpisah bertahun-tahun, lalu kembali bertemu saat sama-sama dewasa. Anehnya, jarak dan waktu tidak banyak mengubah apa-apa.

Dio masih ingin melindungi Diana. Diana masih merasa aman di dekat Dio.

Siapa pun yang melihat pasti akan merasakan ada sesuatu di antara mereka—ikatan yang sulit dijelaskan. Namun begitu status keluarga diketahui, keakraban itu langsung dianggap wajar. Aman. Tidak mencurigakan.

Padahal justru di situlah konflik sebenarnya bersembunyi.

Dio mengira kasih sayang Diana hanyalah rasa seorang keponakan pada pamannya. Diana pun berpikir perhatian Dio adalah bentuk tanggung jawab keluarga. Dua orang yang sama-sama mencinta, tapi sama-sama salah menamai perasaan sendiri.

Cintanya suci. Manusianya terlalu hati-hati.

Cerita yang Pelan, Tapi Mengendap

Cerita ini berjalan dengan konflik yang pelan. Tidak meledak-ledak. Banyak rasa yang dipendam, banyak asumsi yang tidak pernah diklarifikasi.

Dan jujur saja, aku menikmati setiap prosesnya. Meski akhir ceritanya cukup mudah ditebak, perjalanan menuju ke sana terasa hangat dan mengendap. Ada rasa yang tinggal lebih lama setelah halaman terakhir ditutup.

Refleksi Kecil dari Ruang yang Lebih Dewasa

Membaca buku ini membuatku berpikir: kadang yang paling menyakitkan dari cinta bukan penolakan, tapi salah paham yang dibiarkan terlalu lama.

Tentang Pulang dan Kejujuran

Menutup cerita ini, aku tidak merasa diguncang. Tidak juga dibuat terkejut. Yang ada justru rasa diam yang tinggal sebentar—seperti duduk sendiri setelah percakapan panjang dengan diri sendiri.

Cerita ini tidak menawarkan cinta yang gaduh. Tidak juga drama yang menuntut simpati. Yang ia berikan hanyalah potongan-potongan perasaan yang mungkin pernah kita miliki, tapi terlalu rapi disimpan. Perasaan yang sengaja dikecilkan agar tidak mengganggu peran. Agar tidak melukai siapa pun.

Dan mungkin, di situlah letak lukanya.

Karena tidak semua yang kita pendam akan sembuh dengan sendirinya. Ada perasaan yang, jika terlalu lama disangkal, justru tumbuh menjadi ragu. Menjadi asumsi. Menjadi jarak yang perlahan terasa wajar.

Sebagai pembaca dewasa, cerita ini terasa seperti pengingat kecil: bahwa mencintai bukan hanya soal menjaga, tapi juga soal jujur.

Bahwa diam tidak selalu berarti bijak. Dan bahwa peran—seindah apa pun—tidak seharusnya meniadakan perasaan.

Aku masih percaya pada happy ending.

Bukan karena ingin semuanya sempurna, tapi karena ingin percaya bahwa kejujuran—meski datang terlambat—tetap layak diperjuangkan.

Dan mungkin, pada akhirnya, cerita ini bukan hanya tentang cinta yang suci atau manusia yang ragu.

Tapi tentang pulang.

Pada diri sendiri.

Pada perasaan yang akhirnya berani diakui.

Karena cinta tidak pernah salah.

Yang sering tersesat, hanya manusianya.