Broken Strings adalah salah satu buku yang tidak pernah kurencanakan untuk kubaca di awal tahun 2026. Kalau bukan karena kekuatan media sosial, mungkin aku tidak akan pernah tahu bahwa buku ini diterbitkan. Bahkan, kisah yang dituliskan Aurelie Moeremans ini sama sekali tidak pernah terbayang akan ada—apalagi dibagikan ke ruang publik.

Awalnya aku ragu untuk mulai membaca. Banyak komentar yang mengatakan tidak sanggup menyelesaikannya. Bahkan sejak halaman awal, penulis sudah memberi peringatan: jika merasa terpicu, pembaca disarankan berhenti dan memberi jeda. Peringatan itu justru membuatku semakin takut.

Namun, ketika tahu bahwa buku ini membahas tentang child grooming, aku mencoba memberanikan diri. Sebagai seorang perempuan—dan seorang ibu dari dua anak perempuan—aku merasa perlu belajar lebih banyak. Ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman dibaca, tapi penting untuk dipahami.

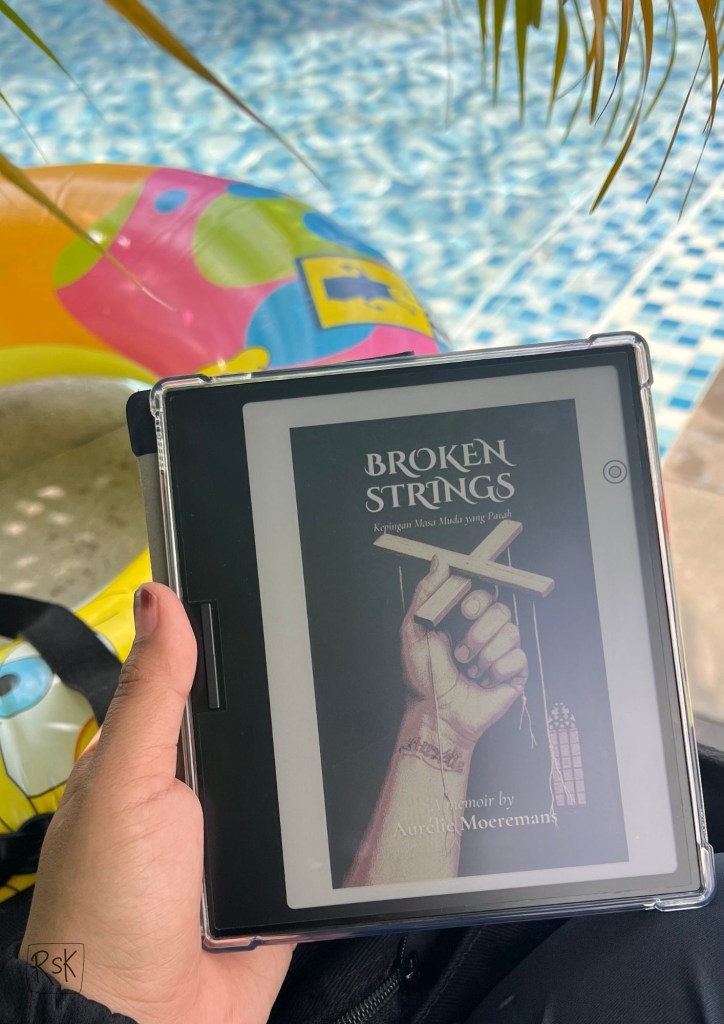

Benar saja, buku ini memang perlu dibaca dengan jeda. Bukan karena membosankan, melainkan karena berat. Meski begitu, rasa penasaranku sulit dihentikan. Aku membacanya sambil makan, menemani anak-anak berenang, dan setiap kali punya kesempatan menjadi penumpang. Rasanya selalu ada dorongan untuk kembali membuka halaman berikutnya.

Selesai membaca, ada perasaan aneh yang tertinggal di dada. Aku bisa merasakan apa yang dirasakan Aurelie—tentang harapan akan cinta yang semula terlihat indah, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang menyiksa. Tentang keinginan untuk pergi, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Tentang diam yang sering kali bukan berarti menyerah, melainkan cara paling aman untuk menyusun strategi keluar.

“Akhirnya kan sudah bahagia, ngapain lagi mengumbar cerita yang sudah lalu,” tulis seseorang di kolom komentar.

Bagiku, buku ini bukan tentang mencari panggung atau menjatuhkan siapa pun. Broken Strings adalah bagian dari proses penyembuhan yang dituliskan oleh seorang penyintas. Buku ini untuk mereka yang masih berusaha pergi, untuk mereka yang mungkin belum berani bersuara, dan juga untuk kita—yang hidupnya mungkin terasa baik-baik saja.

Sekali lagi, buku ini tidak mengajak menghakimi. Justru sebaliknya, ia mengajak kita lebih peduli. Lebih peka. Lebih sadar bahwa sebagai orang dewasa, kita punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anak—bahkan ketika ancamannya tidak selalu terlihat jelas.

Meski menuai pro dan kontra, aku yakin banyak orang yang mendukung Aurelie untuk membagikan kisahnya. Karena terkadang, satu cerita yang dibagikan dengan jujur bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain yang masih terjebak dalam gelap.